Der Begriff »Neurodiversität« taucht immer häufiger auf Social Media, in Podcasts oder Lehrveranstaltungen auf – und immer mehr Studierende identifizieren sich als »neurodivergent«, sei es aufgrund einer ADHS-Diagnose, einer Autismus-Spektrum-Störung oder einer Legasthenie. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und was bedeutet es für deinen Studienalltag? Neurodiversität ist mehr als ein Trend: Sie steht für die Anerkennung neurologischer Unterschiede – nicht als Defekte, sondern als natürliche Varianten des menschlichen Denkens. Dieser Perspektivwechsel beeinflusst auch, wie wir über Lernen, Leistung und psychische Gesundheit sprechen. Gerade im Studium kann das neue Wege eröffnen – aber auch neue Fragen aufwerfen.

Im Neurodiversitäts-Paradigma werden ADHS, Autismus oder Dyskalkulie nicht automatisch als »Störung« betrachtet, sondern als Ausdruck von Vielfalt. Der Clou: Nicht nur die Menschen sollen sich an eine Norm anpassen, sondern auch die Umgebung an sie. Das bedeutet: Barrieren abbauen, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und mögliche Stärken erkennen. Das Konzept der Neurodiversität kommt nicht aus der Naturwissenschaft, sondern stammt aus sozialwissenschaftlich-aktivistischen Überlegungen und wurde verstärkt in den letzten Jahren zu einer sozialen Bewegung – getragen vor allem von den Betroffenen selbst.1 Es richtet sich gegen die Vorstellung, dass neurologische Unterschiede automatisch krankhaft oder therapiebedürftig seien. Stattdessen geht es um Teilhabe, Inklusion und den Abbau struktureller Barrieren – auch im Bildungssystem. Neurodiversität unterscheidet nicht nur zwischen »gesund« und »krank«, sondern denkt in Spektren: zwischen neurotypisch (also innerhalb einer statistischen Norm) und neurodivergent (außerhalb davon) gibt es keine harte Grenze, sondern viele individuelle Verläufe.

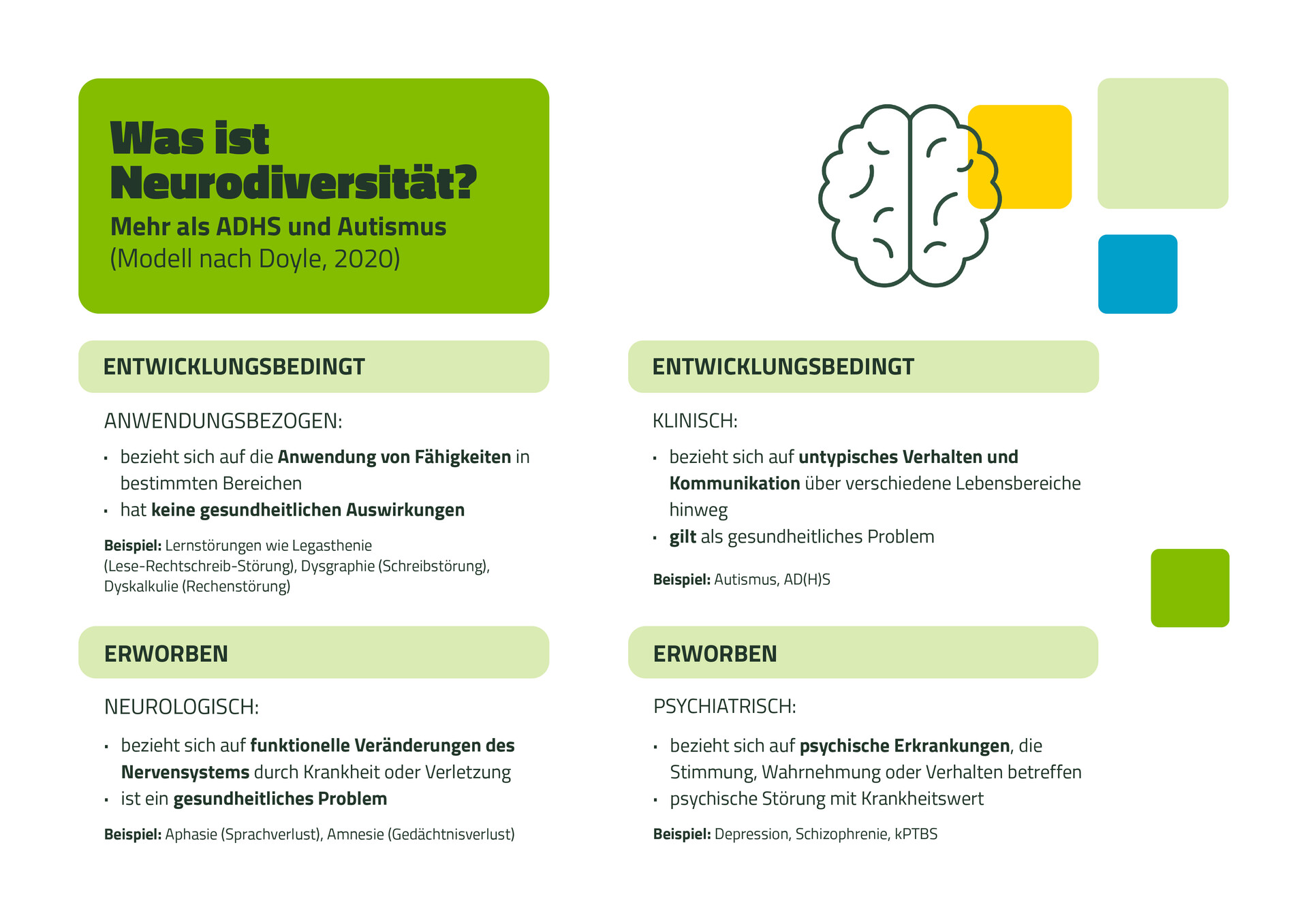

In einem Modell von Neurodiversität lassen sich theoretisch entwicklungsbedingte und erworbene Neurodivergenzen voneinander unterscheiden.2Entwicklungsbedingte Neurodivergenzen entstehen dabei meist im Rahmen einer genetischen Veranlagung, die sich im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren in den ersten Lebensjahren zeigt und über das Leben hinweg bestehen bleiben. Dazu zählen entwicklungsbedingte Neurodivergenzen wie Legasthenie und Dyskalkulie, bei denen das Verständnis von Buchstaben oder Zahlen verändert ist. Außerdem zählt die klinische Neurodivergenz dazu, mit der »untypisches« Verhalten – beispielsweise Autismus und ADHS – beschrieben wird.

Erworbene Neurodivergenzen beziehen sich auf Störungsbilder, die im Laufe des Lebens vorübergehend (oder dauerhaft) entstehen können. Wir wissen, dass bei Menschen mit Depressionen bestimmte Denkverzerrungen vorliegen, welche dazu führen, dass Betroffene die Welt, ihre Zukunft und sich selbst negativer wahrnehmen als außerhalb dieser depressiven Episode.3 Bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wissen wir, dass bestimmte Hirnareale, die für die Verarbeitung unangenehmer Gefühle zuständig sind, anders funktionieren als bei Menschen ohne diese Diagnose.4

Ein Mensch mit ADHS kann im starren Frontalunterricht Schwierigkeiten haben, aber im kreativen Projektformat womöglich sehr gute Leistungen bringen. Eine Studentin mit Autismus kann sich in großen Gruppen unwohl fühlen oder Schwierigkeiten mit mündlichen Prüfungen haben. Womöglich benötigt sie in schriftlichen Arbeiten mehr Zeit, kann dort aber ihre Leistung abrufen. Neurodiversität bedeutet nicht, Probleme kleinzureden. ADHS, Autismus und Co. werden dadurch nicht automatisch zur »Superpower«. Deshalb dürfen auch nicht nur leistungsfähige neurodivergente Stimmen Gehör finden. Denn das kann andere, stärker beeinträchtigte Betroffene ausschließen.

Neurodiversität soll kein Entweder-Oder sein, sondern ein Sowohl-als-Auch. Sie ist die Akzeptanz von Vielfalt und Raum für individuelle Unterstützung.

Die Perspektive der Neurodiversität im Studium einzunehmen, bedeutet anzuerkennen, dass manche Menschen Unterstützung brauchen – sei es in Form von Nachteilsausgleichen, psychotherapeutisch-medizinischer Begleitung oder verständnisvoller Kommunikation im Studienalltag. Neurodiversität lädt uns ein, psychische Gesundheit nicht nur als individuelles Problem zu betrachten, sondern auch als Frage der Umgebung, Strukturen und Sichtbarkeit. Gerade im Studium kann das bedeuten, sich selbst besser zu verstehen, für die eigenen Bedürfnisse einstehen – und lernen, dass es keine »richtige« Art zu denken gibt. Wer neurodivergent ist, ist nicht weniger – sondern anders. Wenn du merkst, dass dir die Struktur an deiner Hochschule Schwierigkeiten macht, möchte ich dich dazu ermutigen, auf dieses Gefühl zu hören. Du bist nicht »falsch«, die Umgebung ist nur nicht ideal für dich. Nimm Unterstützungsangebote in Anspruch, um deinen individuellen Weg durchs Studium zu finden.

Weitere Wissen und Informationen findest du in der Kollektion »ADHS im Studium«.

Lukas Maher ist Psychotherapeut mit ADHS. Auf Instagram klärt er über ADHS, Irrtümer der sogenannten Pop-Psychologie und zu mentaler Männergesundheit auf.

1Vgl. MD, MEd, Nicole Baumer & MD, Julia Frueh (2021): "What is neurodiversity?". In: Harvard Health Publishing: www.health.harvard.edu/blog/what-is-neurodiversity-202111232645

2Vgl. Doyle, Nancy (2020): "Neurodiversity at work: a biopsychosocial model and the impact on working adults". In: British Medical Bulletin, Volume 135, Issue 1, S. 108–125.

3Vgl. Beevers, C. G.; Mullarkey, M. C. ; Dainer-Best, J.; Stewart, R. A.; Labrada, J.; Allen, J. J. B.; McGeary, J. E. & Shumake, J. (2019): "Association between negative cognitive bias and depression: A symptom-level approach". In: J Abnorm Psychol., 2019 Apr, 128(3), S. 212-227.

4Vgl. Ruocco, A. C. & Marceau, E. M. (2024): "Update on the neurobiology of borderline personality disorder: A review of structural, resting-state and task-based brain imaging studies". In: Current Psychiatry Reports, 26(12), S. 807-815.